Das war so um die 1998

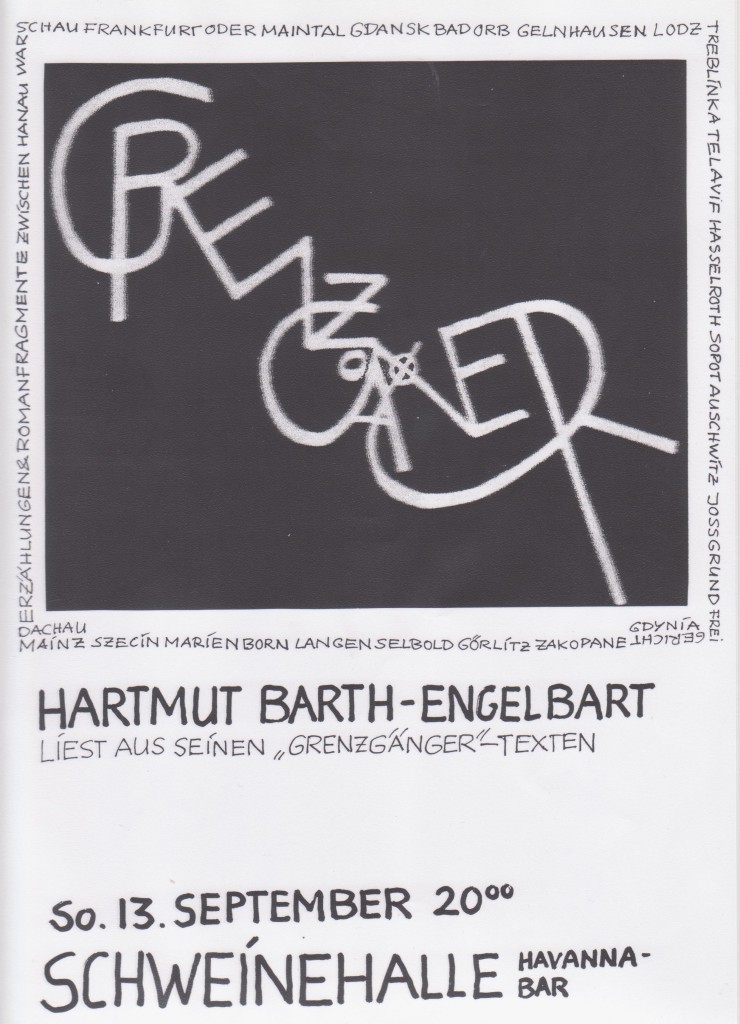

Grenzgänger

Umbruch für eine szenische Lesung in der Schweinehalle des Hanauer Schlachthofes, in dem das folgende „GRENZGÄNGER“-Kapitel spielt. Ruth Dröse-Fischer-Defoi hatte dazu eine hervorragende Rezension in der damaligen Frankfurter Rundschau geschrieben, die mittlerweile zur Abendpost/Nachtausgabe/BILD-Frankfurt für Besserverdienende verkommen ist.

Es roch nach geronnenem Blut, angesengten Borsten,

nach Schweinescheiße und Männerschweiß.

Ein schmieriger Film lag auf dem Asphalt, ein glitschiger dünner Brei aus Exkrementen, Knochenmehl, Innereien, Altöl, Benzin

und breitgefahrenen dürren, kleinen Pappelästen,

die der Frühsommerwind morgens aus den Bäumen geblasen hatte,

kurz bevor es anfing zu regnen.

Frühsommerwind war übertrieben. Ein sterbender Hauch vielleicht. Doch die Pappeln waren so erbärmlich dürr, daß sie auch ohne diesen Hauch jederzeit hätten kippen können.

Die schnelle innerstädtische Notbegrünung blätterte ab, wie der verrußte, ehemals bunte Anstrich in der düsteren Straßenunterführung nebenan. Sie starb ab wie die krebsgeschwürigen Linden in der Frankfurter Landstraße, durch die er gekommen war.

Daß es früher mal eine Allee war, konnte man gerade noch erkennen, wenn die heruntergelassene Bahnschranke den Weg zur Stadtmitte versperrte und die gottgegebene Zwangspause einen Blick durch die Fondscheibe ermöglichte.

Er hatte lange keine Schranke mehr gesehen.

In der Provence, der Bretagne, der Toscana, in den unterentwickelten Nachbarstaaten schon.

Aber in Deutschland nicht.

Er sah sich so plötzlich in die sechziger, beinahe in die fünfziger Jahre zurückversetzt.

Er rechnete fest mit dem pausbäckig stampfenden Vorbeibrausen einer Dampflock, wenigstens mit dem Vorbeirumpeln eines dunkelroten Schienenbusses

und war enttäuscht, als dann nur eine Diesellock mit einem endlos scheinenden Güterzug im Schlepp vorbeirauschte und -ratterte.

Der letzte Güterwaggon verschwand mit einem floppenden Geräusch zwischen den Bäumen der Kleingärten, die den Bahndamm säumten.

Der Taxifahrer ließ den Motor wieder an.

Jeden Moment mußten sich die Schranken öffnen.

Aber nichts geschah.

Gegenüber im Schrankenwärterhäuschen keine Bewegung hinter den matten Scheiben mit den ausgebleichten Vorhängen.

Offenbar war es unbesetzt.

„Automatische Schranke“, knotterte der Taxifahrer, ohne sich umzudrehen, “ die geht erst hoch, wenn der Zug im Bahnhof einfährt.“ Gleichgültiges Achselzucken. „Vielleicht lassen die auch noch einen Gegenzug durch.“

„Kann ich mal kurz aussteigen?“

Der Mann vor ihm nickte.

Dieses Anhalten war befreiend – wenn man es als Schicksal hinnahm und sich fügte.

Der abruppte Wechsel von der vierspurigen Autobahn auf die schmale Allee war ihm zu schnell gegangen. Die Bäume rasten an ihm vorbei und ließen ihm keine Zeit für die vergilbten unscharfen Bilder, die diese holprige Straße in ihm aufrüttelte.

Laufende Bilder waren es, mit eckigen Bewegungen und ruckender Kameraführung und dem krächzend schnarrigen Kommentarton eines frisch entnazifizierten Frontberichterstatters der jetzt bei der Fox Tönenden Wochenschau wiederverwendet mit seiner Sieg-Heil-heißergegrölten Stimme den kalten Krieg an der alten und neuen Ostfront anheizen durfte.

Schulwegathmosphäre.

Holzvergaser,

unzählige in den Wind gebeugte Schiebermützen auf ebenso unzähligen Adlerfahrrädern.

Oder waren es Wandererfahrräder

oder Opelfahrräder?

Kartoffelsäcke über den Querstangen.

Krückenbestückte ovale Schildkappen,

die den Volkssturm überlebt hatten.

Kopftücher im Joch der Leiterwagen.

Henkelmänner, Hinkemänner, Trümmerfrauen.

Schwarzmarktschieber und Kohlenklau.

Die Lok pfiff zweimal. Bremsen kreischten.

Das Zeichen zum Sturm auf Briketts, Koks und Eierkohlen

Apfelsinen werfende Amilaster

trieben laut hupend ein Pferdegespann vor sich her.

Echte Neger lachten breit aus den Türmen ihrer Panzer.

Kaugummisammelnde Kinder.

oder waren es Kippen

oder CocaCola-Kronkorken?

Und er mitten drin.

In kurzen Hosen und Kniestrümpfen

mit Kochtopfhaarschnitt und Rotznase.

Er nutzte die seltene Gelegenheit, sich ungefährdet mitten auf die Straße stellen zu können, fühlte -sich streckend- den leichten, wohligen Kitzel der vorsätzlichen Verletzung der Straßenverkehrsordnung, bis ihn der schwitzend wichtig und gewichtig heraneilende Schutzmann wild gestikulierend von der Fahrbahn jagte. Die uralte Angst beim Äpfelklauen vor dem Feldschütz. Gleich kommt er um die Ecke.

Er drehte sich um.

Hinter dem Taxi hatte sich eine Autoschlange gebildet, die bis zur nächsten Kreuzung reichte.

Jeden Augenblick mußte der dicke fette Unkerich, der Krötenpolizist aus Lurchis Abenteuern, auf der Kreuzung erscheinen und den Verkehr regeln.

Kein Wunder, daß hier die Linden eingehen.

Die Alleeränder sahen aus wie skorbuttgelichtete Zahnreihen.

Die frisch gepflanzten dünnen Lückenbüßer waren zum Teil schon den schnellen Kindstod gestorben.

Die Überlebenden hatten kaum eine Chance so alt zu werden wie ihre stoßstangenverbeulten krebsgeschwürigen Eltern.

Und trotzdem gefiel ihm diese Allee.

wie die schattenspendenden Hohlwege, die bei Schulwandertagen Sonnenbrand und Durst erträglich werden ließen: hinter der nächsten Biegung fängt das Dorf an, plätschert ein Brunnen, gibt es einen Laden, einen Kiosk. Kein Geld aber endlich Wasser. Trinken. Kühl streichelt es naß über die gepeinigte Haut. Die Augen schließen und ausruhen. Für kurze Zeit den ausgedienten Unteroffizier vergessen. Schuhe aus! Füße baden, Gesicht und Hände waschen! In Zweierreihe aufstellen! Der Kommandoton des wanderstockschwingenden Riegenführers beendet das Wonnegefühl, bevor die Gänsehaut aus Wasser, Wind und Sonne zu wohligem Dösen werden kann und zu Wünschen nach weiterem, weicherem Sreicheln.

„Steigen Sie ein, ich fahre über die Phillippsruher Allee.“

Das Taxi wendete, die Autoschlange hinter ihnen hatte sich bereits nach rückwärts in die Seitenstraßen verkrochen.

Die Linden an der leeren Frankfurter Landstraße mit der geschlossenen Schranke konnten aufatmen und für Minuten schienen die fünfziger Jahre tatsächlich zurückgekehrt.

Peter Kammer hatte seinen hellen Trenchcoat übergeworfen, die Reisetasche und das Case hinter sich unter die Laderampe ins Trockene gestellt.

Um neunuhrdreißig, als er aus dem Taxi stieg, hatte er den Mantel nicht angezogen. Da schien die Sonne noch, nicht sonderlich klar, doch sie machte den Eindruck als könne sie sich schnell gegen den Morgennebel über der Stadt durchsetzen.

Da hatte er zum ersten Mal echte Reiselust verspürt.

Eine Fahrt ins Blaue würde es nicht werden

eher ins Ungewisse.

Keine seiner üblichen Dienstreisen.

auch keine Abenteuerreise.

Die Grenzerfahrung reizte ihn, die geographisch-politische und die persönliche.

Er wußte nicht genau, worauf er sich einlies.

Aber das war in seinem Job nicht selten der Fall.

Er war immun, man kannte ihn, er hatte international einen guten Ruf als Journalist und notfalls auch die „Schutzbriefe“ des Senders. Außerdem waren die jeweiligen deutschen Botschaften stets darüber informiert, wo er sich gerade befand.

Kammer liebte das Risiko –

mit Rückversicherung.

Jetzt stand er im Nieselregen unter dem Wellblechvordach der Schweinehalle.

Er fing an, auf und abzugehen.

Seine Schritte hinterließen immer neue regenbogenfarbige Flecken auf dem Asphalt, die sich verformten, ausbreiteten, wenn er die Füße aufsetzte und einschrumpften, wenn er die Füße hob.

Kammer fand kindliches Gefallen an diesen Farbspielen.

Er probierte Wiegeschritte, begann fast zu tanzen.

Reinhard Mays Hymne auf den Frankfurter Flughafen pfiff ihm dabei durch die Zähne.

Ohrwürmer überbrücken Zeitlöcher: „…eine Pfütze Kerosin schimmert wie ein Regenbogen…“

Dieses Camälion, dachte Kammer, vom sanften Rebellen auf der Burg Waldeck zum Minnesänger für die Startbahn West.

Und er selbst?

Wetterfühlige Grübelei.

Seinen Tänzelschritt fand er plötzlich kindisch.

Er hielt inne.

Die ölige Feuchtigkeit kroch durch die Schuhsohlen über die Socken unter seine Kordhosen. Er zog sie etwas hoch, denn er befürchtete, sein Anzug könnte den penetranten Schlachtereigeruch aufsaugen und in den nächsten Tagen nicht mehr loswerden.

Die Reiselust war verflogen.

Die Ausdünstungen des Schlachthofes, vermischt mit Kautschukindustriegerüchen, legten sich auf seine Lungen. Inversionswetterlage, schlapper Luftstrom aus Südost.

Die Sonne heute morgen war trügerisch gewesen.

Er sträubte sich gegen den Smog, gegen die schmierig-fahle Einfärbung seiner Umgebung.

Nicht nur der Asphalt, auch die Wände der Schlachthofgebäude waren mit dem schmutzig grauen Film überzogen.

Vielleicht lag es an seiner Brille?

Kammer nahm sie ab, griff reflexartig zur Brusttasche seines Anzuges nach dem obligatorisch orangefarbenen Taschentuch –

Er griff ins Leere.

Er hatte es in der Eile des Aufbruchs heute morgen vergessen einzustecken.

In der Manteltasche fand er eine Packung Tempotaschentücher.

Er hauchte die Brillengläser an, putzte sie sorgfältig und setzte die Brille wieder auf.

Vergeblich.

Er nahm die gegenüberliegenden Gebäude immer noch wahr wie durch eine Mattscheibe.

Ohne die Brille erneut abzusetzen rieb sich Kammer die Augen.

Doch auch jetzt blieb alles matt.

Eine Mattigkeit, die seinen Gemütszustand belagerte.

Kammer merkte, wie in ihm ein eigenartiges Bedürfnis hochstieg. Seine rechte Hand klammerte sich in der Manteltasche um die Tempotaschentücher, Fensterputzen, Kachelnabspritzen, Hofkehren.

Zuhause hatte er den Hochdruckreiniger stehen…

Vom Sockel runter ist gut, dachte er,

aber das hier ging zu weit.

Er war nicht hierhergekommen, um sich im Hanauer Schlachthof einzurichten,

obwohl… man könnte ja…

Er dachte an den Frankfurter Schlachthof…

Zwei Putzkolonnen, etwas Farbe, Kleinkunstbühne, Lippmann und Rau… „Jazz in der Schweinehalle“, das klang gut.

In seinem Hinterkopf blätterte Peter Kammer in den Fotoalben der Endsechziger, der frühen Siebziger…

Und schlug sie abrupt wieder zu.

Ohne den verklärten Blick seiner Sturm- und Drangzeit sah er den öden Hof vor sich.

„Ich warte hier nur auf diesen gottverdammten Transport!“

Er fühlte sich als Fremdkörper.

Das war immer so, wenn der Ort nicht zu seinen Plänen paßte.

Doch er begann sich anzupassen, um den Ärger über nicht eingehaltene Terminabsprachen zu unterdrücken.

Peter Kammer hatte eine kaum überbietbare Anpassungsfähigkeit.

In seinem Kopf wuchs langsam das Gerüst für ein Feature über den Niedergang einer Industriestadt, über das Ausbluten des produzierendes Gewerbes in der Frankfurter Peripherie.

Naxos am Ende.

Milchwerke geschlossen,

Gummipeter vor dem Ruin,

Dunlop in der Krise.

Leybold-Heraeus baut ab.

Die Vacuumschmelze schmilzt dahin.

Mit Original Hanau geht es mainabwärts.

Er hatte die Sterberaten im Kopf.

Geisterstädte, nutzlose Immobilien, deren Grundstückswerte höher waren als die darin erwirtschafteten Gewinne der letzten Jahre, Jahrzehnte.

Makler beherrschten das Feld.

Die ganz großen Haie.

Der Schlachthof war Sinnbild für den Exodus.

Die leeren Fensterhölen, die staub- und fettverschmierten Glasreste in den Eisenrahmen ergaben ein herrliches Intro zu diesem Thema.

Das Script hatte er schon im Kopf.

Der Rest war Routine.

Nur Siemens und Degussa passten nicht in das Bild.

Auch Honeywell florierte.

Antizyclisch?

Warum gerade die?

Klar, Kernkraftwerke und Raketen.

Die Kernstücke der Bonner Subventionspolitik.

Strategische Pfeiler der Nato.

Wenn sonst alles ringsum in die Brüche ging, bei denen wackelte nie etwas, die hatten immer Schlachtfest. Vor dem Krieg, nach dem Krieg, im Krieg.

Antizyclisch.

Mit allen Mitteln. Mit Arisierungspogromen, Zwangsarbeitern, Fremdarbeitern.

Besonders Degussa, die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt.

Im Krieg Spezialist für das Einschmelzen jüdischer Goldzähne,

nach dem Krieg Spezialist für den Ankauf kriegsverwaister Eheringe und ausgebombten Familienschmuckes.

Deutsche Scheideanstalt,

das klang als Wort schon nach Auschwitz und Treblinka.

An der Rampe schieden die Kommandanten die Guten von den Schlechten, die einen in Zwangsarbeit, die anderen ins Gas. Verscheideanstalt.

Und wenn das Kanonenfutter, die Fronturlaubsfreier zum Abschied sangen: „Ade mein Schatz ich scheide“, dann war das die gleiche Scheideanstalt, die sie auch später bei Stalingrad singen ließ: „Winter ade, scheiden tut weh!“

Bis daß die Scheideanstalt euch scheidet, treu bis in den Tod.

Gold gab ich für Eisen. Im ersten wie im zweiten Weltkrieg. Kammer sah die gußeiserne Uhrkette seines Vaters mit der altdeutschen Inschrift deutlich vor Augen. Viel mehr war von ihm nicht übriggeblieben.

Und später?

Der Ertrag der Notverkäufe langte nach dem Krieg gerade mal für eine eiserne Ration. Was blieb, waren Mutterkreuze, Eiserne Kreuze, Holzkreuze und tausendfach nicht mal die.

Antizyclisch?

Zyclisch!

In dieser Stadt konnte man mit dem Zirkel von einem Wespennest ins andere stechen. Hier griff eins ins andere wie die Kettenglieder. Und egal, wo man anfing, man löste Kettenreaktionen aus.

Hier konnte er sich nicht nur die Finger verbrennen.

Die Familienglieder hielten zusammen, heute wie damals, als die Degussatochter Degesch, die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, das Zyclon-B lieferte, damit der Mutter Degussa auch ja kein Goldzahn entging. Bei der Taufe der Tochter standen die Großbanken Pate. Zyclon-B. ein Reportagezyclus über Geld, Gold und Gas. Genügend Material war vorhanden. Ganze Berge von Akten und Dokumentaraufnahmen. Bücher dazu gab es zu Hauf. Die las bloß keiner. Aber eine Sendereihe im Fernsehn für ein Millionenpublikum von Analphabeten? Kammer witterte das Risiko. Doch nach vierzig Jahren mußte es eigentlich möglich sein.

Er durfte nicht zu lange warten, sonst war mit diesem Themenbereich kein Blumentopf mehr zu gewinnen.

Die Konkurrenz stand wie er in den Startlöchern und hatte die gleichen Bauchschmerzen:

war der Konflikt mit den beteiligten Konzernen und Banken kalkulierbar, der Schaden begrenzbar?

Wieviele Werbespots würden storniert.

Würde die oberste Etage mitspielen.

Er wüßte sich zu verkaufen.

Die nachgewachsenen Banker und Manager müßten nur die Chance zur moderaten Vergangenheitsbewältigung erkennen.

Die Herren könnten wie Phönix aus der Asche steigen, die sie sich telegen auf die schuldbeladenen Häupter längst verstorbener Vorstandsvorsitzender streuten.

Sowas würde Märkte eröffnen, auf denen sich Siemens und Degussa immer noch nicht blicken lassen konnten oder zumindest schwer taten.

Willy Brandts Kniefall in Warschau war nichts dagegen.

Noch ist Polen nicht verloren,

das goldene Prag würde noch näher rücken

und der Standortvorteil der deutschen Industrie käme zur Geltung, bevor Franzosen, Amerikaner und Japaner auf dem gigantischen russischen Markt Fuß fassten.

Seine strategischen und taktischen Überlegungen mußten dabei unter dem Teppich der ehrlichen Vergangenheitsbewältigung, der Völkerverständigung bleiben.

An seiner integeren Position durften nicht die geringsten Zweifel nagen. Er durfte nicht nur links blinken, um dann nach rechts abzubiegen. Er mußte – so schwer es ihm fiel – seinem Image treu bleiben, um es langfristig gesichert zu ändern.

Ein Hupen riß ihn aus den Planspielen.

Kammer sprang zur Seite.

Der mürrische Blick aus dem Führerhaus des rutschend bremsenden Fleischtransporters traf ihn unvorbereitet:

Was hast du hier zu suchen? Hau ab!

Was habe ich hier zu suchen?

Sicher keine Niedergangsimpressionen, auch keine Vergangenheitsdepressionen.

Sozialkritische Reportagen, investigativer Journalismus waren früher und viel zu lange Kammers tägliches Brot gewesen

-bis zum Erbrechen.

Immer wieder kam er darauf zurück, so entschlossen und bewußt er sich davon verabschiedet hatte.

Es war ein Klotz am Bein, den man widerwillig mit sich herumschleppen mußte, an dem man seine Herkunft allzu leicht erkennen konnte. Dieser Ballast behinderte den unbeschwerten Seitenwechsel bei der Kameraführung, Einstellungen von der Siegerseite blieben meist ausgeblendet. Nicht, daß er sie nicht zeigen wollte, die Sieger verwehrten ihm den Zutritt.

Waren diese Überlegungen Bestandteile seiner journalistischen Sorgfaltspflicht oder Produkte seines Bedürfnisses nach persönlicher Vergangenheitsbewältigung, nach einem Schlußstrich unter die Regie-Ära der Verlierermentalität?

Noch viel zu oft mußte er seine spontanen Neigungen in diese Richtung unterdrücken,

wie aufsteigende Galle in der Speiseröhre.

Der bittere Geschmack machte ihm zu schaffen,

verfolgte ihn wie Mundgeruch bei Zahnfäule und Magengeschwüren. Dagegen half kein Odol.

Tiefe Einschnitte unter Narkose vielleicht.

Aber da wußte man nicht, ob Teile entnommen würden, die er noch brauchte, die sein besonderes Profil ausmachten.

Periodische Generalreinigungen waren ihm lieber, die waren weniger schmerzhaft und er konnte selbst bestimmen, wann Schluß ist.

Gründlich ausspülen.

Der Hochdruckreiniger stand im Keller, ohne daß er ihn jemals benutzt hätte. Als er ihn damals nach dem Kauf aus dem Kofferraum holte, war er fest davon überzeugt, daß er ihn niemals benutzen würde. Männerspielzeug für die Psychokiste. Waschzwang und Penisverlängerung. Daß er ihn trotzdem behielt, hatte mehr als porentiefe Gründe.

Kammer grinste.

Er war sich selbst auf die Schliche gekommen.

Sein Grinsen erstarrte. Er wußte daß er bei Expeditionen ins Innere dieses unbekannten Kontinents allein verloren war.

Verirrt in den eigenen Winkelzügen, Schiffbruch im Oberlauf seiner Gehirnwindungen?

Die Psychohygiene war nicht sein Job.

Wozu hatte er seinen Therapeuten?

Vielleicht sollte er ihm die bisher vermauerten Ebenen zugänglich machen.

Manchmal waren die Sitzungen spannende Machtspiele. Er wollte sich beweisen, daß er stärker war als sein Seelenklempner. Er ließ ihn nicht in jede Dreckecke vordringen. Das konnte er auch alleine.

Der Kerl kostete ihn ein Schweinegeld.

Genau genommen hielt er sich diesen Psychodienstleister wie römische Despoten sich ihre Hausphilosophen hielten.

Irgendwann würde er ihm standesgemäß den Schierlingsbecher reichen.

Despoten waren Angstbeißer.

Und er?

Es waren nicht nur Machtspiele. Er wußte, es gab fast vergessene Türen zu geheimen Kammern, die er nicht öffnen wollte, an denen er seinen Therapeuten und auch sich selbst vorbeitäuschte.

Wo blieb die Baronin?

Telefonieren?

Kammer konnte sich an keine Telefonzelle in der Nähe erinnern.

In der Schweinehalle?

In den Büros gegenüber?

Da herrschte gähnende Leere.

Die Fleischpacker hatten bestimmt ein Telefon hinter den undurchsichtigen Klarsichtschwingtüren am Halleneingang,

aber mit seinem Anzug traute er sich nicht zwischen die Schweinehälften.

Um Zehn Uhr sollte es eigentlich losgehen.

Er holte den Zeitplan aus dem Case, den ihm die Baronin nach Mainz gefaxt hatte.

Sollte er sich getäuscht haben?

Unmöglich.

Normalerweise konnte man am Lerchenberg nach ihm die Uhren stellen.

Kammer war berüchtigt für sein penibles Zeitmanagement.

Das war nicht immer so gewesen.

Aber seit seinem Wechsel nach Mainz hatte er keinen einzigen Termin platzen lassen, eine Tatsache, die ihm zusammen mit seiner Vorliebe für orangefarbene Hemden und Krawatten Mitte der siebziger Jahre den Spitznamen „Clockwork Orange“ eingebracht hatte.

Über ihm hing die große Uhr des Schlachthofes.

Er war sich nicht sicher, ob sie richtig ging.

Ein Fleischtransporter mußte sie angefahren haben,

sie hing nur noch an einer Strebe schief unter dem Vordach über der Laderampe.

Um die Telefonbau-Normal-Zeit mit seiner Longines zu vergleichen mußte Kammer entweder auf die glitschige Rampe steigen oder hinaus auf den Hof in den Regen.

Kammer blieb stehen.

Er hatte Zeit, wollte sie aber trotzdem nicht ungenutzt verstreichen lassen.

Der Zeitgeiz steckte in ihm als langgedientem festen Freien,

dem das Honorar wie der Sand in der Uhr durch die Finger rann.

In seiner heutigen Position nahm er die Zeit,

er konnte sich Zeit nehmen, weil er die Zeit der festen Freien in seinem Stab nahm.

Aber er war stock sauer, er wurde böse, wenn ihm jemand seine Zeit nahm.

Gegenüber an der gelblichweiß gekachelten Wand des Verwaltungsgebäudes hatte bis vor kurzem noch eine weitere Uhr gehangen.

Der runde helle Fleck über der zerbeulten Eingangstüre starrte aus seinen leeren Dübellöchern zeitlos über den Hof.

Kammer mußte warten.

Er kam sich vor wie bestellt und nicht abgeholt.

War er ja auch.

Nach einem kurzen Anflug von Ungehalten sein – er war schließlich nicht irgendwer – entschloß er sich, das Warten zu akzeptieren, denn auch das gehörte zu seinem Beruf.

Die Baronin hatte ihn wochenlang am Telefon bekniet und ihm reiche journalistische Beute bei dieser Reise versprochen.

Nach langem Zögern hatte er äußerlich unwillig zugesagt und der Baronin dabei signalisiert, daß er für die gute Sache seine Freizeit, einen Teil seines Urlaubs opfern würde.

Mit seiner immerhin über zehnjährigen Erfahrung als Frontschwein beim Zweiten Deutschen Fernsehen hatte er einen Spürsinn für lohnende Storys entwickelt, besonders für solche,

auf die man keine Leute aus der zweiten Reihe ansetzen konnte.

Hier mußte man warten, beobachten, in großen Zusammenhängen denken, über Hintergrundwissen verfügen und oft vom Sockel steigen, Understatement pflegen, einen Fünftagebart, schlaflose Nächte, schlechte Hotels und Nieten riskieren, um im entscheidenden Moment die Nase vorne zu haben

auf Feldern die die Konkurrenz erst Tage oder Wochen später nachbeackern durfte.

Mit einiger Genugtuung stellte er fest, daß der Fünftagebart mittlerweile zum Markenzeichen für engagierten Journalismus avanciert war und bei den Frauen hoch im Kurs stand

– zumindest aus Entfernung.

Am Lerchenberg machte vor Jahren das Wort vom „Kammerbart“ die Runde.

Er mußte schmunzeln.

Während er sich schon längst wieder vom Fünftagebart verabschiedet hatte,- spätestens seit er jedes zweite harte Männermodel zierte -, ließen sich in Mainz alle Nobodys reihenweise die Stoppeln im Gesicht stehen.

Er, Kammer, wollte sich nicht auf das Image des „linken“ Journalisten festlegen lassen.

Er mußte flexibel bleiben zwischen Anti-AKW-Demos und Opernbällen, zwischen Alternativen Listen und Auswärtigem Amt,

zwischen K-Gruppen und Kanzlerrunden, autonomen Chaoten und Automobilkonzernen, zwischen Ökologen und Ölmagnaten

Kammer war für Überraschungen gut.

Kammer kam überall hin und überall an.

Er war ein professioneller Grenzgänger mit der Psyche eines Doppelagenten, der seine Berichte aus allen Positionen schreiben konnte.

Auch für alle.

Die Recherchen im Vorfeld fielen ihm leicht.

Das abgeschlossene Studium in Politologie, Soziologie und Volkswirtschaft war schon seit Beginn seiner Journalistenkarriere die entscheidende Grundlage dafür, daß er politische Entwicklungen in ihren Keimformen orten konnte.

Kammer fühlte in sich immer noch den alten Pioniergeist, den ihm seine Lehrmeister eingebleut hatten, deren Glanz er bis zu seinem Wechsel zu Adenauers Staatsfernsehen nicht erreichen konnte.

Seit dem Umzug aus dem Frankfurter Barackenprovisorium auf den Lerchenberg nach Mainz hatte er sich einigermaßen freigeschwommen aus dem Windschatten der Politmagazin-Giganten der ARD.

Nie wieder Aktentaschen- und Zuträger!

Wie zur Allegorie seiner Gedanken geronnen, öffneten ehemals weißbekittelte blutbeschmierte Fleischpacker den Kühltransporter, der ihn vorhin beinahe über den Haufen gefahren hatte.

Ein Packer sprang in den Laderaum und kippte aus dem Kühlnebel eine Schweinehälfte nach der anderen auf die unten Wartenden, die sie durch den Nieselregen an ihm vorbei in die Halle schleppten.

Er hörte den schweren Atem der Männer, deren Gesichter er im Schatten ihrer Kapuzen nicht erkennen konnte.

Sie trugen die halbierten Tierleichen wie große Kruzifixe schweigend über den Hof.

Eine gespenstige Prozession.

Die Fleisch gewordenen Mönche

aus Umberto Ecos „Im Namen der Rose“.

Ein Albtraum.

Um ihn abzuschütteln vollführte er einen Kameraschwenk

Die langgestreckten Gebäude rings um den Hof erinnerten Kammer weniger an ein mittelalterliches Franziskanerkloster.

Aus nicht gleich entschlüsselbaren Gefühlen mußte er an das alte Funkhaus in der Frankfurter Bertramstraße denken.

Vielleicht waren es die gelblich weißen Kacheln, die Säulen, die endfünfziger Flachdachkonstruktionen, die Metzgerei- und Schlachthofstatik des frühen Wirtschaftswunders.

Kühner Höhe- und mutiger Kontrapunkt:

die nierenförmigen Vordächer über den Eingangstüren.

Kammer sah das Konferenzzimmer vor sich mit staaksigen Polstersesseln und Tulpenleuchtern an den Wänden, Dynamik vortäuschende, angeklebte Feigenblätter, die die Herrschaft der Quadratschädel und die visuelle Allmacht der rechten Winkel und Rechtecke nicht verstecken konnten.

Und wohl auch nicht sollten.

In Frankfurt waren sie die zwingende Kulisse für „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ und hier das notwendige architektonische Rahmenprogramm für „Nordfleischs gesammelte Schweinehälften“.

Es bestand ein atmosphärischer Zusammenhang, der sich hinzog bis zum Lerchenberg, geographisch, geometrisch, ästhetisch, architektonisch und politisch.

Der Unterschied lag nur in der Dimension:

der Lerchenberg wirkte wie ein europäischer Zentralschlachthof.

Wie lange hatte er als fester Freier die Schweinehälften getragen, die Knochenarbeit für die im Rampenlicht gemacht, politische Schweinereien aufgedeckt und ausgeschlachtet und den Stars zur Präsentation mundgerecht serviert. Und wie oft mußte er journalistische Schweinereien ausbaden und auslöffeln, die er nicht angerichtet hatte.

Kammers mittlerweile zur zweiten Natur gewordene Gelassenheit war noch nicht stabil, sein dickes Fell war hauchdünn.

Immer lauerte darunter die panische Angst davor, in die zweite Reihe, in das anonyme Heer der freien Mitarbeiter zurückzufallen.

Feste Freie, welch eine herrliche Perversion der Sprache.

Die herrschenden Sprachregelungen sind die Regelungen der Herrschenden, hätte er vor fünfzehn Jahren noch kommentiert.

Den gelegentlichen Rückgriff in den linken Katechismus brauchte er, wie die Alten das Absingen von Kirchenliedern und Gebeten in existenziellen Situationen in Luftschutzkellern und Schützengräben.

Manchmal brauchte er diese Zugriffsmöglichkeit, um sich den Zugang zum Spektrum der linksradikalen Randgruppen zu erleichtern.

Sprache als Köder.

Sprache als trojanisches Pferd.

Sprache als Nebelwerfer.

Heute trug er selbst in seinen Sendungen ein gutes Teil dazu bei. Und nicht nur dort, auch in seiner alltäglichen Sprache.

Warum nannte er seine Leute im Stab bis auf wenige Ausnahmen „Nobodys“?

Er sprach nicht nur so, er dachte so.

Kammer wußte, daß seine Wortwahl oft schon kein taktierendes Zugeständnis an Sprachmoden, an Sprachkonjunkturen mehr war,

wie früher, als er sich über bestimmte Jargons an seine journalistischen Opfer heranmachen mußte.

Feste Freie.

Es hatte Jahre gedauert, bis er sich mit Hilfe wechselnder Beistände aus den konkurrierenden Journalistenverbänden im Dschungel der Verträge und Tarifbestimmungen zurechtfand.

Heute war ihm das egal.

Aber bei seinem Einstieg wußte er lange nicht, mit welchen Rechten und Pflichten er in welchem Vertragsverhältnis zum Sender stand. Bis heute war das vielen auch in seinem Stab nicht völlig klar.

Es gab feste Mitarbeiter, fast schon Beamte, mit einigermaßen gesichertem aber dafür schlechtem Einkommen, die gehörten zum Funkhaus wie das Inventar. Die Leute von der Technik, die Kameraleute, die Beleuchter, ohne die konnte der Laden nicht laufen, obwohl sie immer als träge Masse von oben wie von unten beschimpft und bedrängt wurden.

Und da waren die Stars, die ständigen Freien Mitarbeiter, die auf die feste vertragliche Bindung mit dem Funkhaus pfiffen und pfeifen konnten, weil sich die Konkurrenz um sie riß, die immer auf dem Sprung waren oder zumindest so taten.

Und zuletzt, knapp vor den Putzfrauen und den Pförtnern,

die festen Freien.

Die festen Freien

Sie waren weder fest noch frei.

Fest nur insofern, als sie fest an den Sender gebunden waren, der sie bei längeren Ausfällen schnell ersetzen konnte.

Die Bewerberlisten waren endlos.

Und frei?

Frei von sozialer Absicherung.

Frei von gesichertem Einkommen.

Frei, jederzeit zu gehen.

Er kannte dieses Elend, aber für ihn war es der Schnee von Gestern, er hatte das rettende Ufer erreicht, seinen Hafen gebaut und relativ festen Boden unter den Füßen. Als gefragter Autor, als selbständiger Produzent, als informeller Ressortchef und ständiger freier Mitarbeiter.

Und das war etwas völlig anderes als ein „fester Freier“.

Das war die Freiheit die Kammer meinte.

Er hatte sich hoch geboxt.

Nicht mit Brachialgewalt.

Mit klarer langfristiger und flexibler Strategie, mit Marktüberblick, mit taktischer Raffinesse und der Fähigkeit, unumgängliche Hindernisse durch kaum spürbare Kurskorrekturen zu überwinden.

Daß die „festen Freien“ seines Stabes am Lerchenberg mittlerweile offen „Kammerdiener“ genannt wurden, störte ihn einerseits, andererseits war das auch eine Art Anerkennung, Bestätigung seiner unangefochtenen Spitzenposition.

Das Aufheulen eines Motors riß ihn diesmal rechtzeitig aus den Gedanken. Er ging einige Schritte zur Seite, als der Kühlwagen rückwärts losfuhr, wendete und mit quietschenden Reifen vom Hof preschte.

Die plötzlich eingetretene Ruhe störte ihn.

Kein Mensch war zu sehen,

kein LKW,

der Hof war leer.

Kammers Geduld neigte sich ihrem Ende zu.

Er vermied es, auf die Uhr zu sehen.

Nur nicht nervös werden!

Ihm war nicht wohl in seiner Haut.

Er schob es auf das Wetter.

Das gelang ihm nur unzureichend.

Er kannte sich zu gut.

Er hatte sich selbst verunsichert.

Ungeplante Momente unter unangenehmen Bedingungen, wie dieses Warten, stürzten ihn in spiralförmig sich ausdehnende Selbstzweifel. Er haßte die zur Routine gewordene Selbstkritik, die er über sich ergoß, um sich von seiner schleimigen Standpunktlosigkeit reinzuwaschen.

Kammer drohte sein Selbstbewußtsein in den verklebten Gulli in der Mitte des Hofes zu spülen.

So sehr er sich wünschte, daß endlich die Baronin mit ihren LKWs auftauchte,

jetzt durfte niemand kommen, den er kannte.

Er mußte sich erst wieder fangen.

Aber je mehr er sich fangen wollte, um so weniger gelang es ihm. Er tauchte ab in die erniedrigendsten Niederungen seiner Journalistenlaufbahn.

Die schlimmsten Episoden schossen ihm durch den Kopf:

jedesmal, wenn er mit seiner Ende der Siebziger Jahre frisch gegründeten Produktionsfirma einen Flopp produzierte, machten die Flüsterwitze der Festangestellten im Ressort Politik an den Stammtischen die Runde:

„Was machen die Kammerjäger, wenn sie auf Großwildjagd gehen? Sie blasen Küchenschaben zu Krokodilen auf und Eintagsfliegen zu Elefanten!“ Die Leute in seinem Stab waren die „Kammerjäger“.

Seine Reportagen nannte die Konkurrenz „Kammerspiele“ oder „Zimmertheater“, also nicht authentisch, – inszeniert und konstruiert.

In Anspielung auf seine Gesichtsform und seinen Hang zur guten Nachricht, die jeder Katastrophe noch eine versöhnliche Seite abgewann, nannten ihn die Kollegen schon in Frankfurt nur den „Guten Mond“ in Anlehnung an Matthias Claudius‘ Vers von der „stillen Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt.“

Ende der sechziger Jahre bis in die Siebziger hinein war er diesem Spott andauernd ausgesetzt.

Er hatte sich noch nicht ausreichend gepanzert.

Daß er sich in seiner Verletzbarkeit einem Kollegen anvertraute, war dann der Scheitelpunkt der Entwicklung beziehungsweise das Ende der Talsohle.

In der Baracke und anfänglich noch auf dem Lerchenberg wurde er zunächst als „Jammerkammer“ gehandelt.

Als er damals in Zusammenarbeit mit amnesty international eine Sendereihe über Folter produzierte, hatte er sich den Markennamen „Folterkammer“ eingefangen, was ihn aber schon mehr aufbaute als verletzte.

Über wen gespottet wird, der bleibt in der Diskussion, dessen Marktwert steigt, wenn er sich nicht unterkriegen läßt.

Kammer konnte mit den Jahren viel aushalten und viel aussitzen.

Er war nicht sonderlich stark aber unheimlich zäh geworden.

Nicht hartnäckig – was Rückgrad und Linie bedeutet hätte.

Kammer war nicht zu fassen, amorph wie eine Amöbe, glitschig wie ein Aal. Eigenschaften, die sich immer erst offenbarten und ihre Nützlichkeit erwiesen, wenn er mit dem Rücken zur Wand keine Hintertüren und Notausgänge entdeckte, um sich äußerlich unangeschlagen aus unangenehmen Situationen und Affairen davonzuschleichen.

Kammer fröstelte.

Er hatte den Eindruck als regnete es nur auf diesen paar Quadratmetern Asphalt und nur, weil er hier wartete.

Dieser Hof hielt ihn gefangen

mobilisierte seine Urängste

schien auswegslos.

„Kammer, reiß dich zusammen. Kneif dir ins Ohr. Wach auf. Du weißt wer und was du bist. Vor dir liegt eine wichtige Aufgabe, die keiner außer dir bewältigen kann. Konzentriere dich auf deinen Plan oder auf einfache Dinge, auf das Nächstliegende, auf real Greifbares!“

Selbstwertkonditionierung.

Manchmal war der Therapeut doch zu etwas nutze.

Bescheuert genug, daß er so was nötig hatte.

Er verlegte sich auf das Beobachten der Schlachthof-Randbebauung.

Das war nächstliegend genug – allerdings nicht gerade einfach.

Hinter den Pappeln an der Nordseite des Hofes erhob sich ein imposanter bewohnter Provinzkasten mit zehn Stockwerken. realsozialdemokratischer Plattenbau mit Nachtspeicherheizung, asbestgesättigt, eine verjährte hundertfache architektonische Körperverletzung.

Auf der Südseite grüßte über die Schlachthofmauern hinweg eine Marmorwand mit stark verrußter Neonschreibschrift.

Sie verkündete für Halbalphabeten leicht les- und für Steinwürfe schwer erreichbar trotzig defensiv: „Marmor ist kein Luxus“.

Ein solcher Werbespruch konnte eigentlich nur in dieser Stadt entstehen. Der Entwurf mußte aus den fünfziger Jahren stammen, als Hanau noch ein tief rotes Pflaster war.

Plötzlich fiel ihm die Adresse wieder ein, die er dem Taxifahrer beim Einsteigen zugerufen hatte.

Kanaltorplatz.

Er stand auf historischem Boden.

Hier hatten die Hanauer mit dem Sturm auf das Zollamt achtzehnhundertdreißig die Revolution eröffnet. Und der Marmorladen war keinen Steinwurf davon entfernt.

Damals wurden die großen Vieh- und Kornhändler angegriffen und die Büros der Zolleintreiber zerstört.

Zoll? Kammer wurde aus der Historie in die Gegenwart geschleudert: würde der Zoll seine Kamera und sein Tonbandgerät beschlagnahmen? Gab es im Kriegsrecht entsprechende Erlasse? Konnten die Milizen im Ausnahmezustand ihm die Sachen einfach wegnehmen, würden sie ihn der Spionage verdächtigen. Vor der Abfahrt mußte er das mit den westdeutschen Zollbehörden noch abklären. Besser noch beim Auswärtigen Amt oder bei der Botschaft. Freitagmittag, die Zeit war äußerst ungünstig. Sicher wußte die Baronin über die Bestimmungen bescheid. Die anderen Mitfahrer wollte er nicht fragen. Er wollte sich ihnen möglichst nicht offenbaren. Die Baronin hatte ihn vorgewarnt: „eine ziemlich bunte Truppe: Betriebsräte, Gewerkschaftler, Sozialdemokraten, Christen und Kommunisten, Ärzte und Krankenschwestern.. aus Hanau und Umgebung“.

Was sich da zusammengefunden hatte, war ihm sehr suspekt.

Und daß die Baronin nicht wußte mit wem sie es zu tun hatte, merkte Kammer schon daran, daß sie von Gewerkschaftlern statt von Gewerkschaftern sprach. So war sie eben. Für ihre Ziele verbündete sie sich, wenn es sein mußte mit Tod und Teufel.

Einer solchen Mischung mußte er mit Vorsicht begegnen, besonders, wenn sie aus Hanau kam.

Etwas Geschichte hatte er als Politologe auch studieren dürfen.

Die Stadt hatte eine rebellische Tradition von 1848 über 1918 bis 1948 und darüber hinaus.

Hanau war bis neunzenhundertdreiunddreißig eine Hochburg der USPD und der Kommunisten, und nach dem Krieg regierten hier Sozialdemokraten und Kommunisten zusammen. SPDler konnten nur etwas werden, wenn sie irgendwie eine kommunistische Vergangenheit, Kontakte in die sowjetisch besetzte Zone oder Verfolgung durch die Nationalsozialisten nachweisen konnten.

Ein Hanauer Ex-Kommnunist war bis 1948 Oberbürgermeister und wurde dann Hessischer Innenminister.

Kammer erinnerte sich an eine Recherche aus seinem Stab über sozialdemokratische Funktionsträger im Dunstkreis der Hanauer Atomfabriken. Besonders das Material zum „fliegenden Holländer“ hatte ihn damals gereizt, die Geschichte eines Provinzjournalisten und sozialdemokratischen Aufsteigers aus der altlinken Ecke, mit zahlreichen Ostkontakten und starkem Flugreisebedürfnis. Den hielt sich die Atomlobby als Bundestagsabgeordneten und Europapolitiker. Doch die Recherche war nicht ausgereift und schließlich durchgefallen. Die mangelnde Reife war jedoch damals nicht der Grund sie durchfallen zu lassen. Sie war politisch nicht opportun, hätte falsche Fronten aufgebaut und Informationskanäle verstopft.- Das Material lag im Archiv, Kammer hatte das Gefühl es noch einmal verwenden zu können: der Holländer war die Inkarnation der Entwicklung der Sozialdemokratie: mit linken Sprüchen unten Stimmen fangen, um sich dann nach rechtsoben abzusetzen.

Erst in den sechziger Jahren bröckelte die alte linke Tradition in dieser wie in vielen anderen Städten ab, bis ihre Reste in Wohnbunker, Parkhäuser, Großkraftwerke und Plutoniumbunker einbetoniert wurden, in Gesamtschulen und Schlachthöfe wie diesen, quatratisch, statisch und sozialdemokratisch bestückt mit Kopfnickersitzen im Aufsichtsrat.

Alles Auslaufmodelle der siebziger Jahre.

Kammer hörte von weitem schon die Abrißbagger, das Dröhnen der Abrißbirnen, die dumpfen Detonationen der Sprengladungen.

Diese Architektur verdiente keinen anderen Abgang.

Die dazugehörigen Specknacken auch nicht.

Drei fettsträhnige Nordfleischgestalten begannen den Hof zu säubern. In kniehohen Gummistiefeln, der eine mit Wasserschlauch, die beiden anderen mit Besen bewaffnet, umzingelten sie Kammer, drohten ihn, das heißt, was von ihm noch übrig war, vom Hof zu spülen und zu kehren.

Klar, es war Freitag. Kammer dachte über die seltsamen Hygienevorstellungen dieses Betriebes nach.

Deutsche Tugend: zum Wochenende muß der Laden blitzblank sein, gerade dann, wenn hier kein Schwein mehr rein kommt.

Ihm reichte es.

Bevor die ihm den Anzug und den Mantel ruinierten, setzte er sich lieber ab.

Die Gefahr, daß er den Transport verpaßte war äußerst gering.

Die Baronin war scharf darauf, daß er mitkommt.

Er war der Garant für bundesweite PR-Maßnahmen für ihre weiteren Transportpläne.

Sollte sie doch mitsamt ihrem Konvoi auf ihn warten.

Beim Aussteigen aus dem Taxi hatte er gegenüber der Einfahrt des Schlachthofes ein Café entdeckt. Er griff hinter sich, öffnete das Case, überlegte kurz welches Papier er nehmen sollte, entschied sich für den ZDF-Briefkopf statt für seinen privaten und schrieb: „Bin im Café Schien, warte seit 9 Uhr dreißig! Kammer. “ Den Zettel heftete er an die Eingangstüre des Verwaltungsgebäudes

Vom Café aus konnte er die Einfahrt zum Schlachthof im Auge behalten. Sicher ist sicher.

Erst beim Betreten des Cafés fiel ihm auf, mit welcher Selbstverständlichkeit er den Namen „Schien“ geschrieben hatte, ohne ihn bei seiner Ankunft heute morgen bewußt gelesen zu haben.

Am biedermeierlich wirkenden Mobiliar erkannte er es wieder.

Und auch der ovale Hallenbau, an dem das Café klebte wie ein Schwalbennest, war ihm nicht fremd. Dieser Bau war ihm schon einmal aufgefallen, weil er ihn an die schwangere Auster, die Berliner Kongresshalle erinnerte.

Kammer suchte sich einen Fensterplatz, ließ sich in plüschigem Kaffeeduft nieder und kramte in seinem Hirn.

Beklemmung beschlich ihn.

Auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen, die Brillengläser beschlugen. Untrügliche Anzeichen für das Wiederaufsteigen peinlicher Situationen. Ein unangenehmes, verdrängtes Stück seiner Vergangenheit wollte ihn heimholen.

Hier um die Ecke musste irgendwo eine Bretterbude stehen. Hier hatte ihm jemand auf den Zahn gefühlt – im Hanauer Club Voltaire. Neunzehnhundertsiebenundsechzig.

Damals war er aus Frankfurt in die Provinz geflohen vor der Radikalisierung des akademischen Nachwuchsclubs der SPD. Er wollte seinen Studienabschluß nicht riskieren und auch nicht seine hoffnungsvollen Debuts beim hessischen Rundfunk, mit denen er sein Studium finanzierte. Für die weitere Arbeit im Funkhaus war politisches, ja sogar linkes Profil durchaus nützlich. Es durfte jedoch nicht zu viel sein, nicht zu links, nicht zu radikal. Er pendelte mit Presseausweis zwischen Lagebesprechungen im Polizeipräsidium und Vorstandssitzungen im Büro des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, zwischen ASTA-Sitzungen und achzehntem Kommissariat und war auf allen Seiten ein gefragter Gesprächspartner, der sich in den Strukturen auskannte, der Pläne, Strategie und Taktik, Gegenpläne, Gegenstrategie und Gegentaktik der jeweiligen politischen Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen konnte. Er geriet in den Verdacht, ein Spitzel zu sein, ein Verdacht, den die radikale Linke damals wie heute gegen viele Journalisten hegte. Kammer floh. Sein Ruf im Funkhaus hatte gelitten. Er bekam keine Insiderinformationen mehr. Er mied das Zentrum, wo man ihn kannte. Er wollte sich durch führendes Mitschwimmen am Rande wieder Vertrauensvorschuß verschaffen. Ohne Verhaftungen und Blessuren war das nur noch im Umland möglich. So kam er nach Hanau. So lernte er auch den süßlichen, laugenbrezelartigen Geruch der Kautschukbetriebe kennen, der ihm heute morgen fast den Atem verschlagen hatte.

Der Streik der Gummiarbeiter neunzehnhundertsiebenundsechzig. Gelegentlich hatte er zusammen mit Hanauer Jungsozialisten vor den Gummibetrieben Flugblätter verteilt, die zum Generalstreik gegen die Notstandsgesetze aufriefen. Kammer spielte den linksradikalen Agitator, lieferte sich heftige Wortgefechte mit dem Bezirksleiter der IG Chemie, den er als Arbeiterverräter beschimpfte, weil der ihn vor den Werkstoren einen studierten Provokatuer genannt hatte. Kammer wußte seinen Namen noch: Franz Fabius, der linke Gewerkschaftsfuktionär, war ihm bei seinen Recherchen über sozialdemokratische Industrie-Karrieren wiederbegegnet, als Besitzer eines mondänen Reitstalles in der Nähe von Hanau. Ende siebzig ging Fabius noch einmal durch die Schlagzeilen der Boulevardpresse: „Tragisches Ende eines reichen Roten“. Fabius hatte Selbstmord begangen.

Kammers agitatorischer Höhepunkt -kurz vor seiner „Enttarnung“ war die Begegnung mit Hanaus Oberbürgermeister Dröse, der den Polizeieinsatz zum Schutz der Streikbrecher vor dem Dunlop-Haupteingang persönlich leitete. Kammer hatte ihn über Megaphon mit „Guten Morgen Herr Oberbürgermeister Noske!“ begrüßt, „Einer muß ja wohl den Bluthund machen!“ , was ihm johlende Zustimmung seitens der Streikenden und der vor Schulbeginn am Werkstor versammelten Jungsozialisten einbrachte. Seine Rede vor dem Eintreffen des Oberbürgermeisters über Notverordnungspolitik und die Rolle des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten bei der Niederschlagung des Aufstandes in Berlin-Wedding 1929 war auf fruchtbaren Boden gefallen, obwohl er in der Hitze des Gefechts den Polizeipräsidenten Zörgiebel mit dem sozialdemokratischen Kriegsminister Noske verwechselt hatte.

Fruchtbar für ihn, für seinen Ruf als Linker, den er aufpolieren konnte –

bis Volker Lahner auftauchte.

In Kammers Innerstes schien ein Schimmer.

Der Namenszug dieses Cafés hatte eine der vergessenen Geheimtüren geöffnet, ein Fenster aufgestoßen.

Schillernde Gestalten zogen daran vorüber, die mit ihm nicht den gleichen aber einen ähnlichen Weg gegangen waren. Die Wesensverwandtschaft zwischen Kriminellen und Kriminalisten erleichtert die Aufklärung von Verbrechen. Er haßte diese Verwandten, die ihn so schnell durchschauten.

Leute wie Manfred Neuthal, vom Juso zum Bürgermeister, vom Bürgermeister zum Landrat, vom Landrat zum Immobilienhai.

Oder Holländer, der aufgestiegene Loklreporter. Wenn von denen bloß niemand mitfuhr!

Schemenhaft wie auf überbelichteten Fotographien sah Kammer die Menschen, die ihn aus Hanau verjagt hatten und einen davon ganz deutlich: Volker Lahner, der Trotzkist, ruhig und souverän, freundlich, liebenswürdig, erfahren und belesen wie ein wandelndes Geschichtsbuch aber hart und unnachgibig, wenn er den politischen Gegner witterte. Lahner hatte am Abend der „Noske-Begrüßung“ Kammer im Club Voltaire in die Mangel genommen, zunächst seine Rede über Noske vor den Streikposten gelobt ohne auf der Verwechslung herumzureiten, dann aber ruhig und messerscharf gefragt, warum er, Kammer, so schnell aus Frankfurt verschwunden sei. Kammer spürte die Schweißperlen auf seiner Stirn. Fluchtartig verließ er den Club, noch bevor Lahner den verdutzten Hanauer Linken Kammers Frankfurter Doppelspiel erklären konnte.

Und noch einer tauchte im grellen Licht der Erinnerung auf: eine dürre, schlacksige Gestalt mit eingezogenem Genick und immer zu kurzen langen Hosen: Willi Lang, kurz „Tally“ genannt, der Theoretiker der Hanauer Linken und heimlicher Chef des Club Voltaire. Daß Kammer sich an ihn erinnerte, lag weniger an Tallys Diskussionsbeiträgen als an dem Umstand, daß Tally ihm während einer durchsoffenen Nacht gestanden hatte, er wolle sein Studium abbrechen und Kulturjournalist werden.

Kammer bot sich ihm damals als Mentor an, weil er die Chance sah, über diesen Provinzhäuptling seine Rehabilitation im Lager der Linken schneller zu erreichen.

Und Tally glaubte an Kammers Sprüche von guten Beziehungen zum Intendanten des Hessischen Rundfunks und sah sich bereits in einem Studio in der Bertramstraße sitzen statt allabendlich in dieser Bretterbude an der Hanauer Nußallee oder im linken Stammlokal, dem Wilhelm zum Goldenen Herz. Daß Kammer zwischenzeitlich bei ihm in Hanau wohnte, machte die Sache noch hoffnungsvoller, war doch damit Tallys Wohnung zumindest ein provisorisches Studio Hanau des Hessischen Rundfunks geworden und er indirekter freier Mitarbeiter.

Kammer mußte wieder die Brille putzen.

Der Blick auf die Straße, die Unterführung und das Wohnsilo gegenüber beruhigte ihn.

Das war eine andere Stadt.

Das ist eine andere Zeit.

Fünfzehn Jahre lagen dazwischen.

Es hatte aufgehört zu regnen.

Leise Tanzmusik für ältere einsame Herzen, flüsternde Kaffeehauskonversation wiegten ihn auf trägen weichen Wellen, lullten ihn ein und deckten Nebel aus Tabakrauch und Sahnemokkatortenpralinen über sein fieberndes Gedächtnis. Die Bilder verblassten und lösten sich in die diesige Mittagssonne auf, die hinter den großen Scheiben des Cafès wohlige Wärme verbreitete. Fast Körperwärme. Kammer schien sich selbst aufzulösen.

Sein Kinn sank wie in Zeitlupe auf den orangefarbenen Schlips. Kammer schlief erschöpft ein. …..

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Willys

Aufwallungen

im

Öffentlichen Nahverkehr

Erzählung aus dem Prosa-Zyklus Grenzgänger

Umbruch für Lesungen beim Hanauer Bürgerfest im Pavillon der Hanauer Straßenbahn HSB , in der Stadtbücherei, im Hanauer Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten NLT zusammen mit dem Frankfurter Mundart-Blues-Liedermacher

zusammen mit dem Frankfurter Mundart-Blues-Liedermacher

Der schwarze Lodenmantel wölbte sich beim Einsteigen in den Bus

wie ein Segel im Wind.

Tally schaffte es eben noch, ihn einzuholen, bevor sich die Türe schloss.

Fast wäre er hängen geblieben.

Mit eingezogenem Genick, die linke Hand am breitkrempigen Hut,

in der rechten den Fahrtausweis, hangelte er sich am Fahrer vorbei zwischen den stehenden Fahrgästen hindurch zur Busmitte.

Nahverkehrsakrobatik.

In Bohemegarderobe bei fast dreißig Grad im Schatten.

Doch Hut und Loden mussten sein.

Tallys Statussymbole.

Längst nicht mehr notwendig,

aber zur zweiten Haut geworden.

Der Bus war berstend voll.

Freitag Nachmittag.

Berufsverkehr.

Alles, was nicht in endlosen Blechkarawanen ersticken wollte, quetschte sich in die Busse zum Westbahnhof, zum Freiheitsplatz, drängte zum Hauptbahnhof auf der Flucht ins Umland.

Feierabend.

Er bekam keinen Sitzplatz, mußte stehen.

Ungerecht, dachte er, die gehen ins Wochenende,

ich habe noch etliche Stunden vor mir.

Am Marktplatz würde ein Teil aussteigen,

Zwischenstop für eilige Einkäufe oder fürs Abschalten im Stehcafé.

Davon hatte er aber nichts.

Dort mußte auch er raus.

Die Fahrt ging im Schritttempo.

An jeder Haltestelle zwängten sich Pkws trotz des ununterbrochenen Gegenverkehrs am Bus vorbei nach vorne,

während Tally seinen Stehplatz gegen aufrückende Passagiere verteidigen mußte.

War es Standhaftigkeit, Beharrungsvermögen, war es die Gravitation?

Immer zog es ihn in die Mitte des Busses und hielt ihn dort,

wo er sich am sichersten fühlte.

Die Mitte bot Schutz vor den dauernd lauernden Gefahren.

Aber es war nicht nur die Angst eines crash-dummies,

dem von allen Seiten Aufprallangriffe drohten:

von links, von rechts von vorne von hinten.

Von Oben und Unten, das war nicht so wichtig,

wann stürzte schon mal ein Flugzeug auf die Stadt, wann schlugen Meteoroiden ein, wann gab es im Rhein-Main-Gebiet größere Erdbeben oder Sintfluten?

Es war die Anziehungskraft des Schoßes,

das Zentrum des weiblichen Körpers zog ihn mit magischen Kräften in die Mitte. Die Frau, der Bus, die Bach, der Brill. Auch die hessische Grammatik gab dem Bus nichts Feminines. Oder fahren in Hanau trotz dieser Geschlechtsregelung weibliche Busse ? Immerhin waren es Busse der Hanauer Straßenbahn AG und damit Tram-Ersatz. Die Tram. Und er reagierte instinktiv auf dieses nur oberflächlich vermännlichte Wesen

Psychologistischer Mist!

Es waren die frühen Straßenbahnerfahrungen aus den fünfziger Jahren,

als er mit seiner Mutter zwei, drei Mal im Jahr vom Frankfurter Ostbahnhof aus

zur Zeil zum Kaufhaus Schneider oder in den Zoo gefahren war,

mit der Tram.

Der Uniformierte mit der Hängekasse vor dem Bauch,

die auf Daumendruck schier endlos Groschen ausspuckte,

dieser Hoheitsträger hatte jedes Mal in mühsam angelerntem Hochdeutsch gerufen: „Bitte in die Mitte gehen!“ Diese Respektsperson, die mit einem Strippenzieher, einem Klingeln ein riesiges Monstrum in Bewegung setzen konnte. Alles musste ihr gehorchen!

Schaffner, Kontrolleur, Kassierer, ja sogar Zugführer, kein Militär-Zug-, kein D-Zug nur ein Straßenbahn-Zug aber immerhin ein Zug-Führer, eine Führer-Persönlichkeit:

not very big; but a leader!

Tally war sich nicht sicher. Möglicher Weise kam seine Sucht zur Mitte und das dazugehörige Zitat aus einem Lied von Weiß-Ferdl oder von Karl Valentin:

„Ein Wagen von der Linie Acht, weiß-blau fährt ratternd durch die Nacht…“

Das musste Weiß-Ferdl gewesen sein! Der gesprochene Refrain: „Bitte in die Mitte gehen..“

Die Luft im Bus war schwül und schweißgeschwängert.

Seine Körpergröße brachte ihm hier keinen Vorteil.

Er hatte zwar freie Sicht über die dichtgedrängten Köpfe,

aber der Mief war unter der Decke am dicksten.

Tally hielt sich über Kopf mit einer Hand an der hinteren Stange der Lüftungsklappe fest und versuchte mit der anderen, sie zu öffnen.

Die Klappe klemmte. Eine Klappe die klemmt statt zu klappen musste eigentlich Klemme heißen. Klemme aufklappen, nichts einklemmen, zuklappen, zuschnappen, einschnappen. Halt mal die Klappe, nein, er wollte die Klappe nicht halten, er wollte sie öffnen, was nicht klappte. Vielleicht war diese Klappe jetzt nur etwas eingeschnappt. Der Widerstand der Klappe – nicht von Pappe, dem Ritter viel die Klappe, dann kämpfte nur sein Knappe, saß im Rappen, Helles zappen, Bier verklappen, weg der Lappen, die Pappe im Eimer, Pappenheimer, Pappenkappen.

Papperlapapp.

Klappe!

Oh je, hatte er das jetzt laut gesagt?

Klappe! Die Zweite.

Er stemmte sich rückwärts dagegen.

Erfolglos.

Erst beim zweiten Versuch gab die Klappe ruckartig nach,

seine Hand stieß kurz ins Leere, er verlor sein Gleichgewicht

und konnte sich nur durch einen Ausfallschritt nach hinten auf den Beinen halten,

wobei er nicht auf seinem sondern einem fremden Fuß zum Stehen kam.

Die schwarzverschleierte Frau hinter ihm autschte kurz auf.

Tally lief rot an und stammelte eine knappe Entschuldigung.

Die Frau verzieh ihm lautlos mit mild lächelndem Augenaufschlag

und gab ihm zu verstehen, daß der kühlende Luftstrom aus der Klappe

sie für seinen Fehltritt entschädigte.

Zwei, drei Mitfahrer musterten den schwarzen Filzhut und den Lodenmantel

mit verständnislosem Kopfschütteln.

Einer kommentierte halblaut:

„Wonn der kaan Hitzschlach krieht.“

Tally fing trotz des Fahrtwindes an zu schwitzen.

Er ignorierte die Blicke und schob seine Hutkrempe tiefer in die Stirn.

Schweigen im Bus.

Die Körper um ihn herum schwankten

im unregelmäßigen Takt der Kurven und Schlaglöcher,

der Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Normalerweise beruhigte ihn das, versetzte ihn in Trance

mit kaum spürbarem Pulsschlag,

in die Halbschlafatmosphäre morgendlicher Pendlerzüge.

Je nach Tageszeit und Leistungskurve, Alter oder Adrenalinspiegel

konnte man dabei einnicken oder im Takt mit den Füßen wippen,

mit den Fingern schnipsen und im Stehen kaum merklich die Hüften schwingen.

Im Bus klappte das nur selten,

und wenn, dann kurz und schlecht.

Beim Busfahren war der Blues jedenfalls nicht erfunden worden.

Da gab es keine sich endlos wiederholenden immergleichen Taktfiguren.

Im Zug war das anders.

Train und Blues gehörten zusammen.

Früher als Fahrschüler hatte er oft so seine Endstationen verschlafen oder in den Zwischenabteilen endlos die neuesten Hits gegrölt, unterbrochen nur von Haltepunkten und Dorfbahnhöfen, Einsteigern und Aussteigern.

Mit Onkel Werres‘ Schlagerbörse aus Frankfurt war er groß geworden.

Das Rattern der Räder war Schlaflied und Playback.

Die Zwischenabteile waren Tallys Proberäume,

viel besser als Duschkabinen und Badewannen.

Auch die öffentlichen Badeanstalten waren trotz ihrer ausgezeichneten Akustik nicht besser geeignet, weil er dort in schönster Regelmäßigkeit von hirn- und beinamputierten Rentnern erwürgt wurde: „Hör sofott uff mit dere Neeschermussikk, sunscht haach isch derr die Krigge um die Ohrn.“

Das war noch einigermaßen zu ertragen, dagegen ließ eine hochdeutsch geschmetterte Aufforderung deutsche Lieder zu singen Tally gleich doppelt verstummen, äußerlich und innerlich. Solchen Aufforderungen pflegten bei Nichtbefolgung außerordentlich standrechtliche Erschießungen zu folgen.

Alptraumhaft bedrohlich und gleichzeitig bis zur kalten Gänsehaut faszinierend war es, wenn die Bereitschaftspolizei in halber Kompaniestärke zum Schwimmen ins Heinrich-Fischerbad einrückte. Da wurde Tally winzig klein, da platzten die stumpfen Kacheln ob des röhrenden Jungmannengesanges von den Duschwänden und begruben ihn unter sich.

Doch es waren nicht nur diese alten Blockwartsseelen, bei denen man nie wußte, wann sie die Gemeinschaftsduschen von Wasser auf Gas umstellen würden, es war nicht nur das Grölen der Marschkolonnen, das Knallen der Stiefel auf dem Asphalt, was ihn verstummen ließ. Auch nicht die Schiffsschraubenähnlichen Bewegungen rasender Arme und Beine, wenn eine Hundertschaft braunknackärschiger oder weißarschschwabbelnder GIs in Unterhosen versuchte das Schwimmen zu lernen und ihn im Wasser zu zerstückeln drohte.

Es war noch eine andere Angst, die ihn zum Schweigen brachte, und die war schon da, bevor die kaltduschende Manneszucht ihn im Hallenbad erwischte.

Zwischen sinkendem Knabensopran, Stimmbruch und erstem Oberlippenflaum traute er sich nicht, seine Lieblingssongs nachzusingen, wenn andere zuhörten.

Dazu mußte er im zugigen Dämmerlicht zwischen klappenden Toilettentüren und Waschräumen eines Zuges alleine sein.

Hier konnte er unbeobachtet der Körpersprache seiner Idole nachspüren, Sprünge und Tanzfiguren ausprobieren, ohne daß ihn Schulfreunde auslachten, weil diese Imitationsversuche wegen seiner Schlaksigkeit eher wie misslungene Karikaturen wirkten.

Hier brauchte er nicht die abschätzigen Blicke der heimlich nahegewünschten Mädchengesichter fürchten,

Blicke, denen er es später einmal zeigen wollte.

Am liebsten sang Tally bei Stromausfall in den Morgenstunden oder auf Tunnelstrecken. Da träumte er sich auf die großen Bühnen neben Elvis, Blue Diamonds, Animals und Ringo Star. In den Ami-Clubs hatte er sie zum Greifen nahe gehabt, wenn er schmachtgelockt hinter den Vorhängen in den Fensternischen versteckt den Tillman Brothers nachgrölte und nur die Luft anhielt, um der MP und Hanaus Polizeichef Holbein nicht in die Hände zu fallen.

Holzbein, die Rittmeisterhosen stramm um die Prothese geschnallt machte immer höchst persönlich Jagd auf Halbstarke im Lamboy-Viertel rings um die Kasernen, Regelmäßig unregelmäßig donnerte der auf seiner Dienst-BMW -oft im Stand, wie bei einer Parade- mit gezogener Pistole durch die Lamboystraße. Garry Cooper und John Wayne konnten gegen ihn einpacken.

Er war das Gesetz.

Holbein hatte als Rittmeister vor und während des Krieges genügend Erfahrung im Umgang mit willenlosen Befehlsempfängern und Untermenschen gesammelt.

Zurück aus Russland wurde der drahtige Bulle trotz Amputation an der Heimatfront dringend gebraucht zum Kampf gegen Kriminelle und Kommunisten, was für ihn nicht das Gleiche war.

Für ihn waren die Roten schlimmer.

Sheriff Holzbein war Law and Order und über ihm

– bis weilen auch nur neben ihm –

standen nur noch die Präsidenten der Vereinigten Staaten, die er der Reihe nach duzte, wenn sie gelegentlich übern Teich kamen und in West-Germany und Hanau vorbeischauten.

Dwight, JFK, Nixon, LBJ, Dicky George, sie alle konnten sich auf Holzbein verlassen.

Er hatte alle und alles im Griff.

Holzbein sah alles, fand jeden Verbrecher und wen er dafür hielt, Juden, Zwangsarbeiter, DP’s, Zigeuner.

Nur eines hatte Holzbein übersehen, die Fensternischen im Skyline,

und einen hatte er nie gefunden, Tally blieb im Dunkeln unbehelligt.

Sein Stehplatz auf der Fensterbank, umhüllt von Lärm und nikotingebräunten Vorhängen barg ihn wie das Dämmerlicht im Zug, das Kreischen der Bremsen, das Hämmern der Räder auf den Schienen, hier hörte niemand sein Heulen und Singen.

Die Tillmann-Brothers waren laut und schrill genug.

Die Zwischenabteile boten Tally auch in anderer Hinsicht geliebte Stehplätze, wenn es morgens im Gerangel zwischen kaufmännischen Angestellten, Verkäuferinnen und Mitschülerinnen angenehm eng wurde.

Zielschieben nannte Tally das scheinbare sich Treibenlassen zwischen den noch schläfrigen Leibern.

Da streifte er Schenkel und Backen, Brüste und Arme, streichelte mit Mund und Nase ganz absichtslos Pferdeschwänze, Zöpfe und verrutschte Hochfrisuren.

Mit geschlossenen Augen saugte er Duftmischungen

aus noch warmem Nachtschweiß, Haarspray und Parfüm

in sich auf.

Tally wußte genau, wohin er sich treiben ließ.

Er war groß und verlor so selten den Überblick.

Zielschieben.

Das war damals schon fast Tanzstundenfieber.

Die etwas früh entwickelten Engelsbrüste der achten Klasse konnte er nur im Zwischenabteil erreichen. An die der neunten, zehnten oder gar der Elften wagte er kaum zu denken.

Draußen waren sie alle für ihn unerreichbar.

Tally hatte aus seiner langen schlaksigen Not eine Tugend gemacht.

Die allseits begehrten Brüste lagen, nein sie standen unter seinem Niveau.

Zunächst nur – zu seinem Leidwesen- unabänderlich topographisch. Dann aber auch seelisch und geistig.

Denn Tally pflegte als Ausgleich für sein wenig glänzendes Äußeres seine inneren Werte mit Philosophie, Politik, Religion und Sozialkunde.

Er fühlte sich dabei zwar wie jemand, der seinen Durst mit Knäckebrot stillte, doch er sah für sich keinen anderen Ausweg.

Nur im Dunkel der Tunnelstrecken, im morgendlichen Gedrängel der Zwischenabteile und Gänge mit ihrer übernächtigtfunzelig flackernden Notbeleuchtung konnte er die spartanische Maske, sein durchgeistigtes Korsett fallen lassen und sich seinen animalischen Instinkten und Bedürfnissen hingeben. Treiben – treiben lassen, sich treiben lassen – treiben, es treiben, wenn es satt klatschte und schmatzte.

Verrucht und spannend.

Der Kragen seines Seidenhemdes spannte am Hals wie die Vorhaut um die schwellende Eichel.

Hastig knöpfte er auf, was ihn beengte und wunderte sich dass er zum Hemd und nicht zur Hose griff.

Tally blickte unter seiner Hutkrempe in die Runde, suchte nach Bildern, nach den umflaumten Gesichtern und den kleinen festen Brüsten, die die Last der Kurven und Schlaglöcher, das ruckende Wechseln vom Gas zum Bremspedal zur Lust gemacht hätten.

Wie früher im Zug

und nur da.

Draußen wollte keine zu ihm auf den Soziussitz.

Er hatte kein Moped und die Querstange seines Fahrrades brachte blaue statt Knutschflecken.

Ihm blieb das Zwischenabteil für zwischenmenschliche, zwischengeschlechtliche Beziehungen.

Hier hatte er, wenn auch viel später als die anderen in seiner Klasse, den ersten Übergang vom Nachhintenstolpern zum weichen Zurückweichen erlebt, den ersten Gegendruck im Dunkeln beim plötzlichen Wiederanfahren des Zuges, die ersten verstehenden Augenblicke, wenn das Licht wieder aufflackerte und er sich mit schlecht versteckter stolzgebeulter Hose und schwellender Brust auf den kühn-frühen und kühlenden Absprung aus dem noch fahrenden Zug vorbereitete, um vor der ungewissen Fortsetzung, seinem drohenden Versagen oder der befürchteten Abweisung zu fliehen.

Tally traute sich nur langsam weiter.

Seltene und beängstigende Lustgefühle, wenn aus den Petticoats kurz vor dem Absprung Pettingcoats wurden, Hände und Lippen nicht nur feucht vor Angstschweiß, das Herz in die und sein Schwanz aus der Hose rutschte, die Knie weich und ergriffene Brüste und Pimmel hart wurden.

Was sich da absichtslos und absichtsvoll rieb, erzeugte unerträgliche Spannung, drängte nach Entladung. Ein Funke hätte genügt, eine weitere Berührung. Doch meist ging das Licht wieder an, war der Tunnel zu Ende, tauchte ein Schaffner auf oder der Zug fuhr mit quietschenden Bremsen im Hauptbahnhof ein.

Schwanz oder Pimmel, Fotze oder Möse, Titten oder Brüste, sein Wortschatz für Unbeschreibliches, Unentdecktes, wie die Zielgebiete seiner frühen Forschungsreisen war begrenzt wie das Weltbild deutscher Bauern im frühen Mittelalter. Seine Gefühls- und Begriffswelt glich der Erdenscheibe vatikanischer Weltkarten, umzingelt von einem undurchdringlichen Ring weißer Flecken. Am Rand drohte der Absturz in unendliche Schrecken, in höllisch-barbarische Pein.

Ich bin klein, mein Herz ist rein.

Von wegen!

Groß war er und das mit der Reinheit beschränkte sich in der Regel auf seine Nyltest-Oberhemden, die ihn zum Waschzwang zwangen, weil die unvermeidliche Synthese von Nylon und Schweiß sofort einen Geruchscoctail aus Katzenpisse und Buttersäure produzierte und seine Nase auf die Spur zu den abgelegten Strumpfhosen seiner älteren Schwester heftete.

Die stanken genau so.

Besonders in der Mitte.

Er hatte Schwierigkeiten mit all diesen erbsündig glitschigen Dingen unter der Gürtellinie, am Rande der Wildnis, vor dem Abgrund zur Hölle, auf denen man leicht ausrutschte und auf die schiefe Bahn geraten konnte

Bleib weg vom Rande und vermehre dich ehelich.

Tally brauchte lange, um sich in diesen Dschungel vorzuwagen, heimlich zunächst, ängstlich, verklemmt, voller Schuld- und Schamgefühle. Doch der Ruf des Dschungels hatte ihn erreicht, gelockt und gefangen. Ganz anders als Tarzan seine immer frischgeduschte und geföhnte Jane.

Er begann zu befühlen und zu begreifen und zu benennen. Die vorfindlichen Namen machten ihm die Wortwahl oft zur Qual bis zum Stottern.

Aber das war noch vor der Zeit der Züge und zugiger Zwischenabteile.

Oder doch nicht?

Wenn Tally ehrlich mit sich selbst war, was ab und zu

passierte, mußte er zugeben, daß er dieses beklemmende Stottern,

diese stotternde Verklemmtheit angesichts nackter Tatsachen bis

heute mit sich herumschleppte. Trotz seiner 68er Wilhelm Reich-Schulungen und trotz der sogenannten sexuellen Revolution.

Die richtigen Worte.

Schwanz war ihm als Pennäler zu brutal und zudem anatomisch falsch – diese Erkenntnis hatte er aus

dem Biologieunterricht .

Er konnte kaum seine eigenen Geschlechtsorgane begreifen,

geschweige denn die weiblichen.

Penis war ihm zu wissenschaftlich trocken, obwohl das „nis“

nach dem „Pe“ phonetisch schon nass genug war.

Aber es ließ die ergreifend himmlisch-höllischen Gefühle außen

vor.

Er entschied sich für das eher kindlich klingende Wörtchen

Pimmel, das den witzigen kleinen Kerl, mit dem er sich langsam anfreundete, in jedem Zustand und jeder

Lage, sein aufmüpfendes unbeherrschtes Verhalten angemessen beschrieb

Pimmel, das klang wie ein junger, ausgelassener Hund, den man

gewähren lassen mußte, der sich an jedes Bein heranmachte, wenn

es ihm gerade danach war.

Sich mit den weiblichen Weichteilen zu befassen fiel Tally um

einiges schwerer.

Sie zu bezeichnen, ohne sie gesehen zu haben war ihm unmöglich, sie

zu begreifen, ohne sie zu fühlen ebenfalls.

Fotze klang ihm zu tierisch, verurteilend, abwertend. Es klang

zwar feucht, so wie er sie zum ersten Mal ertastet hatte, aber

eher nach Rotze und damit verband er Ekel, obwohl er sich

durchaus gerne ob des salzigen Geschmacks in unbeobachteten

Momenten in der Nase bohrte, ausgiebig und mit Lust. Auch heute noch.

Vagina und Klitoris klangen wie eine griechisch-römische

Freistil-Tragödie aber auch -trotz der feuchtklingenden Klitoris

gerade so wie Penis wissenschaftlich trocken und Tabu-belagert.

Möse fand er nach anfänglicher Abwehr mit der Zeit am passendsten:

gemütlich warm, feucht und nicht zu hart, bisweilen saftig wie Ananas in der Südsee. Muschi war zu Infantil, so konnte man allenfalls eine Katze nennen. Bei Muschel wurde ihm schlecht, so wie ihm bei seinem ersten Versuch Paella zu essen speiübel geworden war.

Er brauchte Miesmuscheln nur zu sehen, prompt überkam ihn heftigster Brechreiz. Austern kannte er nur von den Perlmuttknöpfen an der Bettwäsche, der Perlenkette seiner Mutter und vom Biologieunterricht: ein Film über Austernfischer, Perlentaucher und Austerngerichte in einem Schlemmerlokal. Er hatte sich in sein Hirn eingebrannt, so tief wie später die surrealistischen Filme von Salvatore Dali, wo Ameisen aus offenen Handinnenflächen hervorquollen. Der Gedanke, Austern essen zu müssen, ließ ihn würgen und Bilder hochkommen, die ihn abstießen und gleichzeitig faszinierten: Kühe, die ihre Nachgeburt schlürften, Hunde die sich gegenseitig ihre Geschlechtsteile berochen und beschleckten. Ein Wechselbad von Ekel und aufschimmernder animalischer Lust.

Tally war in Wallung geraten. Er spürte, daß er rot wurde. Die Menschen um ihn herum mussten seine Gedanken mithören.

Die innerliche Hitze ließ den Schweiß auf seiner Stirn im Luftstrom aus der Klappe eiskalt werden.

Aus der Traum.

Der Bus war kein Zug und Tally stand unter Druck.

Kein Dösen, kein Rock, kein Blues und keine Brüste – zumindest keine erreichbaren.

Die Zeit drängte, um fünf begann die Redaktionskonferenz und Little kannte kein Pardon, wenn der Haufen nicht pünktlich versammelt war.

Auf der Phillippsruher Allee an der Kinzigbrücke war alles vorbei.

Der Bus steckte im Stau.

Willi Lang verlor seine antrainierte Souveränität und wurde nervös.

Er nestelte am Revers seines Edellodens und machte sich mit dem Gedanken vertraut, entweder zu Fuß verspätet und abgehetzt die Redaktion zu erreichen oder aber noch verspäteter mit dem Bus, dafür weniger derangiert .

Eigentlich hatte er gar keinen Anlass zur Hektik.

Als Kulturredakteur genoss er eine gute Portion Narrenfreiheit und selbst von Little bekam er sein Dauerabonnement auf das akademische Viertel zugestanden.

Trotzdem.

Tally hasste es, auch nur andeutungsweise auf Gnade angewiesen zu sein.

Besonders auf die Gnade seines Chefredakteurs.

Dieter Kleine, der kurze quirlige Allroundentertainer, der peitschenschwingende Zirkusdirektor, hatte ihn lange genug spüren lassen, daß er eigentlich nicht dazugehörte.

Erst als die Hassliebe zu seinem Brötchengeber in eine Vernunftehe mit gewachsener Angleichung zwischen Herr und Hund, zwischen Dompteur und Tiger mutiert war, wurde er in die kleinbürgerliche Redaktionsrunde des Hanauer Anzeiger aufgenommen.

Tally als Tiger, als ‚tiger‘

lächerlich.

Seine Elvis-Eskapaden wurden in der Hanauer Rockerszene nur belächelt. Er bekam nicht einmal eine in die Fresse.

Aber etwas war schon dran – am Tiger.

Etwas war hängen geblieben.

Er konnte nach wie vor die Krallen und die Reißzähne zeigen.

Für den Anzeiger war seine Mitarbeit anfänglich ein gewagtes Spiel gewesen.

Tally ging Elvis‘ Tigersong durch den Kopf.

Der Tiger als Symbol für nicht zu bändigende Rebellen.

Der Tiger als Sieger.

Touch me, Tiger.

Gerne wäre er einer gewesen, auch bei den Frauen.

Aber war nix,

weder körperlich noch politisch.

Little hatte ihn wie Esso in den Tank gepackt.

Er verlieh dem Feuilleton dieses Provinzblattes beißenden Glanz, der jedoch jederzeit abzustumpfen drohte.

Das Bild des unbeugsamen Dschungelkönigs schrumpfte in den deutschen Tiger-Adaptionen auf Kuschel-Steiftier-Format zusammen – mit den mühsam einstudierten eckigen Rock n‘ Roll-Hüftleidenschwüngen eines Peter Kraus.

Grässlich.

Tally beschlich das Gefühl welkender Petersilie und schrumpelnder Gelberübenscheiben auf einem in Essig ertrunkenen deutschen Kopfsalattellerchen.

Der Ex-Rebell als Schnitzelbeilage.

Für einen gestandenen und lokal profilierten Altachtundsechziger, wie ihn, war der Aufstieg zum journalistischen Landadel ein zuweilen sehr schmerzhafter Prozess.

Schrumpelnde Gelberüben – „Geele Riewe“ nannte sich der Verein zur Pflege des Hanauer Brauchtums.

Jetzt durfte und mußte auch er mit-„tümeln“.

Das tat weh.

Der Mutationsversuch vom Elvis-Tiger zum Tucholsky-Panther war ihm nicht geglückt.

Mehr Pantoffel als Panther.

Er war auf der Strecke geblieben. Und bekam es zu spüren.

Gerade hier auf der Phillipsruher Allee, auf der Provinz-Kulturmeile

zwischen Kulturbazar, Rheinhardskirche, dem Museum im Schloss Phillippsruh, dem Olof-Palme-Haus, der Pumpstation, dem Jazz-Keller und der Volkshochschule war er bei seinen Kritikvisiten jahrelang Spießruten gelaufen.

Er mußte sich verspotten lassen.

Für ihn hatten nette Menschen aus der Scene den „Mustang Sally“ in „Bastard Tally“ umgetextet. Er kannte die anonymen Texter, die sich in Biographie und Stallgeruch nur um Nuancen von ihm unterschieden. Doch diese fünften, sechsten, siebten Stellen hinter dem Komma hatten entschieden.

Keine Kulturinitiative, keine politische Gruppe lud ihn ein.

Er wurde gemieden,

so als dünstete er den Geruch des Verräters aus.

Er konnte sich lange Zeit selber nicht riechen,

sah sich im Spiegel nicht nur älter und glatzköpfiger sondern auch spießiger werden.

Mittlerweile stand er dazu.

Die anderen hatten gut reden.

Die hatten zum Teil viel früher als er ihre Jobs im öffentlichen Dienst, in der Kulturverwaltung, in der halbwegs etablierten Kulturszene, in den Schulen, in der Gewerkschaft als Teamer, als Psychotherapeuten, als Computerfreaks.

Während er noch eine Existenz als freischwebender Linker fristen mußte, mit Arbeitslosen- und Sozialhilfe, hatten die sich bereits in die Nischen des sozialdemokratischen Kultursumpfes verzogen, und sich dort zum Teil mit Pensionsansprüchen eingerichtet und abgesichert. Oder erklommen, nachdem sie den Anschluss an den rosaroten Eilzug verpasst hatten, den nächsten Bummelzug, der mit grünen Waggons und vorläufig durchgehend zweiter Klasse nach Wartezeit und vielen Zwischenstopps letztlich den gleichen Zielbahnhof ansteuerte.

Mit einem Anflug von Selbstironie nannte er diese Zeit sein Diplomstudium für angewandte Sozialwissenschaften im Bermudadreieck zwischen Arbeitsamt, Krankenkasse und Sozialamt.

Da kannte er sich aus wie kaum ein anderer.

Erst nach seinem steinig-steilen Aufstieg zum lokalen Kulturpapst mit Sitz in diversen Jurys hatten sich die Wogen auf dem Main geglättet.

Sein gesenkter Daumen, seine Kritiken entschieden jetzt über regionale Künstlerkarrieren.

Willi Lang genoss es, auf diese Weise späte Rache nehmen zu können.

Und viele Rütlischwüre einstiger Streetfighter erwiesen sich in den Warteschlangen vor den Kulturpreisrichtern denn auch als Seifen- oder Kaugummiblasen.

War ja alles nicht so ernst gemeint.

Nur wenige waren den Verlockungen öffentlicher Vereinnahmung nicht erlegen, wurstelten in unabhängiger Bedeutungslosigkeit vor sich hin, wurden totgeschwiegen.

Auch sie traf sein Bannstrahl.

Dass ein Provinz-Kulturpreis so gut wie eine Beerdigung erste Klasse war, beruhigte ihn doppelt.

So bekamen alle ihr Fett und der wirklichen Kunst war auch gedient:

Nicht umsonst hieß es ‚das Brot der frühen Jahre‘ und nicht die Torte. Sattheit schadet der Kultur.

Manchmal beneidete Tally diese Handvoll übriggebliebener Hungerkünstler um ihre kohlhaas’sche Standhaftigkeit.

Das Stehen im Bus ging ihm langsam auf die Bandscheiben.

An der nächsten Station könnte er aussteigen. Zu Fuß zur Redaktion waren es höchstens noch zwanzig Minuten.

Ein plötzlich einsetzender orkanartiger Gewittersturm nahm ihm die Entscheidung ab.

Von wegen geglättete Wogen.

Sturmböen peitschten den Main die Uferböschung hoch.

Der Bus schwankte.

Die Wellen klatschten meterhoch gegen die Brücke über der Kinzigmündung.

Das Kloakenwasser spritzte bis an die Scheiben.

Tally ging automatisch in Deckung.

Als er sich wieder aufrichtete, fiel ihm der Dialog zwischen zwei deutschen Putzfrauen ein, den er vor Jahren einmal nach einem Besuch im Skyline-Club an der Francois-Kaserne in Klein-Texas belauscht hatte.

Der fiel ihm immer ein, wenn er sich bei plötzlich einsetzendem starken Regen gerade noch in den Bus retten konnte.

Die Frauen kamen damals vor einem aufziehenden Gewitter zur Bushaltestelle an der Chemnitzerstraße, wo er auf den Spätbus wartete.

Die kleinere fragte die große:

„Take we de Bus oder go we bei feet?“ „Glei werds schitte, we take de Bus.“

Das war Hanau wie es leibt und lebt, in diesem deutsch-amerikanischen Gemisch fühlte er sich zu Hause wie alte Frankfurter zwischen Chaiselongue und Kanapee, Trottoir und Portemonnaie, Plumeau und Fissemantente.

Das Portemonnaie war seit über Hundert Jahren so urdeutsch wie die Toilette, sofern man eine hatte.

Selbst hartgesottene Franzosenhasser gingen mitten in beiden Weltkriegen gegen die alten Erbfeinde nicht gern auf den Abort.

Für das Scheißhaus gab es kein geeignetes hochdeutsches Wort.

Bezeichnendes Indiz für den Entwicklungsgrad teutonischer Kultur.

Die jüngeren Sprachimporte hatten es schwerer:

Pizza und Spaghetti hatten immer noch den Beigeschmack vom Messerstecher, den Döner Khebap übertönte der kameltreibende Kümmeltürke.

Mit dem Amerikanischen war das ein eigenes Ding:

Tally, sein Spitzname ging ihm über die Lippen, wie den vorigen Generationen Jean und Janette.

Vieles ging für viele ohne Zögern als Muttersprache durch, was aus dem Amerikanischen entlehnt war.

Und dann gab es doch Sprachgrenzen.

Zwischen Elvis und James Brown, Zwischen Roger Wittacker und Otis Redding, John Mayall und Jimmy Hendrix.

Trotz der vierzig Jahre in denen Kaugummi und Coca Cola alles eingeebnet hatten, blieb eine Frontlinie stehen, zwischen weißem und schwarzem Amerikanisch.

Das weiße zog man sich gedankenlos rein, der Akzent verschob sich etwas und alles war okey.

Wer aber die Frontlinie passierte, der roch nach Underunderdog, der rangierte noch weit unter der fuselfahnigen Kioskfraktion der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger.

„Briketts“ nannten die Hanauer die schwarzen GI’s, besonders im Kasernen-Viertel Lamboy.

Und was die Wertschätzung dieses Stadtteils für Schwarze betraf, so hieß der nicht umsonst „Klein-Texas“.

Wer sich dort als Frau mit „Briketts“ einließ,

war eine Amischlampe.

Wer einen Weißen erwischte,

war keine.

Da hielt noch der letzte Süffel die Schnapsnase und die Six-pack-Fahne hoch.

Und Amischlampe war fast so schlimm wie Judenschlampe.

Mit dem entscheidenden Unterschied, daß die Amischlampen sich mit den hassgeliebten Siegern eingelassen hatten und nicht mit den noch mehr gehassten Verlierern des tausendjährigen Reiches.

Sieger-Liäsonen brachten Nescafé und Schokolade, Miete und Untermiete, Carepakete und PX-Trips, Lucky Strike und Marlboro steuerfrei, Taxikunden und Tupperware und damit endlich die reuelose Anlehnung an die Sieger,

die sunny side of the Lamboystreet,

Rock n‘ Roll mit Kentucky fried chicken (die freilich etwas später),